作者:撰文_谢博识 陆海霞 摄影_陆海霞 胡山保

作者:撰文_谢博识 陆海霞 摄影_陆海霞 胡山保

来源:中国公路网

来源:中国公路网

时间:2020-07-06

时间:2020-07-06

出照映,江水如霞彩。千百年来渔民海耕海殖的岸边有人劳作,有人打盹。十字交纵的绰绰竿影,是紫菜和海带丰收的速写。仿佛铺满金箔的滩涂,每日看着潮起又潮落。本想拿着相机记录霞浦的一日,不想后来,自己竟然做了一日霞浦人。

当我乘着连家船驶回霞浦这片内湾的时候,那感觉就像黄药师上了桃花岛,岛上没有人,只有通晓药师音律、呼吸的桃花和飞鸟。顺着渔船行进时,船两侧划出的水波望去,成片的海带晾晒架没在水中,涨落的潮水让竹竿上半截和下半截的颜色深浅分明,这就是潮汐留在岸上的印记。

潮汐对于霞浦人来说,就是时间,霞浦人如果有钟表的话,只有两个刻度,那就是落潮而作,涨潮而息。当越来越靠近这片滩涂时,我决定忽略手上那块有12个刻度的手表,做一日霞浦人,偷一日只有两个刻度的清闲。

棚屋里的牡蛎馨香

我所乘坐的连家船,有一段“吉普赛”式的历史。在唐朝中期,闽东沿海一带出现了一批为逃避战乱,终年在海上颠簸的难民,他们靠打鱼、拾贝壳为生,最多的时候达到十万多人。不仅是吃喝拉撒,他们就连婚丧嫁娶都在船上办理,不能上岸定居,更不能与岸上的人通婚,这个族群就叫“连家船人”,大海就是他们的蓝色家园。而今,绝大部分的连家船人都上了岸,迁进了新居,依靠养殖海蛎子为生。

站在船头掌船的中年男子肤色黝黑,也许是因为有阳光的照耀,他摇橹的胳膊轮廓更加分明、线条更加有力。他应该就是“连家船人”的后代吧,伫立船头,体内流淌着先人战胜磨难的血液,海洋曾是他安身立命却试图逃离的家园。我们叫他“船老大”,由他掌船,我的心绪多了几份安宁,也多了几份流浪的飘逸。

船老大这时说了句,“到家了”。他所说的家,是一座防雨布做屋顶、竹竿做梁的简易屋子,称它们是帐篷或许更确切一些。这间棚屋并不是用来住宿的,而是白天工作的地方、一天里待得最久的地方。棚屋不大,但容纳我们五六个人并不显得拥挤。我们要在这里采集牡蛎肉,我采的可能只是一家人今晚的晚饭,而渔民们采的却是一年的生计。

在城市里看到的为生计奔波的面容是疲倦、憔悴的,但在这里看到的却是喜悦和踏实的。我一边听着他们聊着出海的收获,聊着织网的窍门,一边用类似起子的工具,撬开牡蛎的壳,取出大拇指大小的牡蛎肉。这过程就像吃田螺,乐趣不在品尝滋味,而在于这道菜肴要经过劳动才能入口。

牡蛎的味道又腥又香,这是一种海底的味道、海风的味道,也是一种没有沾染陆地风尘的味道。刚到霞浦,还没有一个小时,这种味道立即让我先入为主地认为,我是霞浦人了,因为我手上就沾着霞浦的原味,这“腥”香竟也变得“馨”香起来。

渔民们一人一天最多可以采集十斤牡蛎肉,收入上百元,去肉后的牡蛎壳就堆积在岸上,日复一日,年复一年,牡蛎壳成了一片大陆,而棚屋就建在这片“大陆”上。走过水泥路、沥青路、泥泞路,还是第一次走在“牡蛎壳”路上。

天边泛黄的时候,船老大的妻子喊我们吃晚饭了。回去时,女主人已经做了一桌子的菜,蛏子、海贝、海螺、鱼丸汤,当然还有我采集的牡蛎肉。这里的海鲜讲究原汤化原食,最少的调味料,最原生的味道。就像牡蛎肉,不是爆炒,也不是宫保,而是和豆腐一起清炖,夹一块豆腐,咬上一口,满口牡蛎肉汤汁的鲜香,而螺肉就沾点酱油、沾点醋,直接入口,嚼之味足,口齿留香。刚才在棚屋里,我闻到了霞浦味,那么现在,我是吃到了霞浦味。

半山上的霞光入海

吃光最后一块牡蛎肉,阳光刚好斜照在我们的饭桌上。此时,海水已经涨潮,完全没过滩涂,刚才我走过的、坐过的地方已完全被海水淹没,棚屋成了水上小屋。潮水缓缓地拍打着堤岸,泛着柔和的橘光。

一天的日落了,极美。

站在屋前就能看到半山上一字排开的摄影爱好者,他们在拍霞浦的落日景观,霞浦人却把他们当做一景。记得几年前,我也曾是他们当中的一员,为了抓拍日出,定了早上4点的闹钟,现在想来,在宁静港湾的凌晨,那闹铃声骤然响起,好似振聋发聩一样,惊扰了这片海。

我和船老大一起在屋外看他们找角度、占位置、摆弄长枪短炮,正想饭后消食的我,索性向他们的那片半山靠近,路上,不时有人小跑着超过我,碎碎念着“赶紧”、“赶紧”,而我就想象着我要去拜访山那头船老大的家人,迈着悠悠的步子,不紧不慢地看滩涂、山脚、半山腰一路落日余晖的变换。

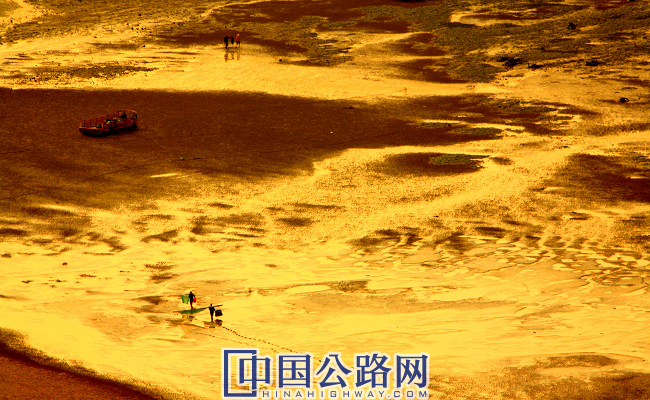

在滩涂边溜达的时候,落日就像一盏追灯一样,俯瞰渔村,四周泛起了一层金光。滩涂上,每一次潮汐过后,山上流下的淡水会行程新的曲折水道,在光线的折射下,泛出不同的颜色,不同的纹理,线条非常的柔美,五彩斑斓,各种颜色交错,所以,被称之“五彩滩”。潮水会呈现“S”型,和沙滩的纹理交错在一起,和小溪由远至近相连在一起,伴着日落,层层海浪前赴后继拍打着岸边,海滩上赶海的人来来往往,进进退退。小船在错落的紫菜架、海带架之间悠然自得,人和船都不知道自己将成为一幅摄影作品当中的点缀。

往山上走,任凭黄昏浓郁的金黄色打在脸上,刺得睁不开眼睛。到了半山才发现,这是一个摄影团,大家相约来这里拍日落,有的人为了作品更理想,已经在这住了三四天,他们正在讨论如何准确推算潮汐和光影的变化,而就在他们讨论的时候,太阳在对面的山头一点点的西沉,搁浅的渔船靠在海岸,迎合着色彩不一的海滩,滩涂和大海浑然一体,已经分不清哪儿是海,哪儿是滩,它们都被晚霞涂成了一种颜色,海天一色。

这是我见过最富有色彩的落日,像是胶片,像是绘画,那光,那影,如梦似幻,不禁催人发问,是谁在持彩练当空舞。所有的语言在这样的美景面前都是吝啬的、贫瘠的;所有透过镜头捕捉到的,都是滞后的、不真实的。

炊烟里的榕树天堂

采了牡蛎、看了落日,没带任何出行计划来到这里的我已经心满意足,但是霞浦的惊喜还没有断。

在静谧的早晨起来,一边使劲回想逐渐在脑中消失的梦境,一边看着公鸡叫着在院子里遛弯,小狗来回扑腾跟自己闹着玩,小猫在暖暖的太阳下眯着眼不肯起来。船老大以为我就要这样呆呆地度过一天,有些担忧地说,你去看看大榕树吧。于是,我坐上了开往杨家溪的客车。

客车载着往返杨家溪的乘客向前进发,我的旁边,或者旁边的旁边,都是村民,黝黑的脸庞上爬满了海风吹出的皱纹,他们和船老大长得很像,如此的亲切。车驶出去了一半,有村民自带小马扎上了车、有村民背着背篓上了车,还有的提着鸡笼上了车,车里立马闹开了。鸡又蹦又跳,马扎一会儿合上一会儿又放下,车头的村民认出了车尾的,唠起了家常,声音穿过整个车厢。我以为滩涂边的悠然就是霞浦的全部,这个车厢则带我见识了霞浦的市井。

在霞浦说看榕树,都会来杨家溪,这里甚至成了一个榕树摄影基地,所以有的时候,人们分不清在榕树林里穿梭的挑夫和带着蓑帽的妇女,是真实的当地居民,还是为了迎合摄影师摆拍的道具。

在当地广为流传的说法是,这些大榕树是杨家溪古时候一户陈姓家族种下的,祖祖辈辈守护着这片林子直至现在。而关于什么时候种下的,有的说是南宋绍兴年间,还有的说是清朝咸丰年间。

树林里弥漫着厚重的雾气,像家家户户升起的炊烟,似乎蓄意迷糊了人们探索古榕树确切生辰年代的视线,只愿留下神秘和未知。

杨家溪有榕树也有枫树,古榕树群位于全球榕树所能生长的纬度最北的地方,而枫叶林则处于全球枫树所能生长的纬度最南的位置。我在这片榕树、枫树混交林里,寻找着“树王”,从熟悉程度已经和当地百姓不相上下的一位摄友口中,我得知我所坐的地方,就是树王的根部。

这棵古榕树已经有900多岁了,树干直径长达50多米,高30米,有7个洞口,就像法师展开斗篷正待施法,颇有独树成林的架势。树下盘根错节,有一小部分根就露在地面上,成为天然观看榕树的驿站。我找了一处蔽日的地方,凝神静气,打坐观瞻,似乎在等榕树精与我对话。

鱼排上的水上市场

随着潮涨和潮落,渔村的渔民在一天里要经历水中和岸上两种生活,所以,这些渔村也被称为漂浮在海面上的城镇。鱼排集中成片地聚集在岸边,密密麻麻,多到要规划路线、辨别方向,俨然组成了一个鱼排的社区。

走在鱼排上,向一望无垠的海面进发,渔村越来越远,就像被海水融化。鱼排上的渔民有的挂着清晨朦胧的睡意,有的已经目光炯炯,恢复了点点活力。跟着渔民一起走在整齐有序的鱼排上,如履平地,鱼排搭建的非常牢固,下面就是方方正正的鲍鱼塘,一块一块向远处蔓延。这片鱼塘规模很大,每户人家的每片鱼塘都会用鱼排连接,而有些连接不到的地方,就靠船只往来。于是,这片海上,有了水上市场。

这市场真是完全在水上运营,跟沿河叫卖的完全不同,渔民摇着船靠近,贴着船讨价还价,最终成交。水上市场的产品很丰富,有蔬菜、日常用品,甚至还有服装。在这片水面上交易,没有城市的喧嚣繁华,这里碧海蓝天,渔民们安静地自给自足。

从鱼排上回到岸上,身子还不由自主地随潮水摇晃了一阵,之后就真切地体会到了“脚踏实地”的感觉。这也是在霞浦最深的感受,即使潮汐涨落,即使海面起伏,但霞浦人都在脚踏实地地过生活,脚踏实地地度年月。

【编辑:】

中国公路

中国公路

中国高速公路

中国高速公路